大湫宿〜十三峠〜大井宿

2009年2月21日

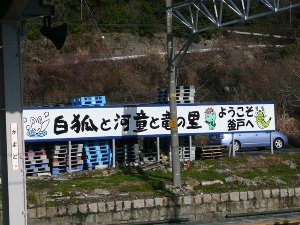

釜戸駅到着は9時09分だった。出発は9時12分、前回下ってきた道を大湫まで登る必要がある。

釜戸の標高は200m程度、大湫の標高は500mなので標高差は300mある。1時間では一寸無理かなと思いながら登り始める。

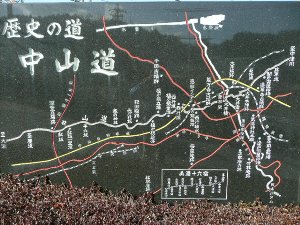

中山道が制定される前は、大井宿(今の恵那市)から御嵩へ行く道は釜戸を通っていたらしい。

それを何故か山間部の近道として大湫・細久手を結ぶ道を無理に中山道としたらしい。

そんな事を思いながら標高が350m付近まで来ると雪が残っていた。

500mを超える十三峠には昨日の雪が残っているかもと思ってスパッツを付けてきたが正解のようです。

大湫の高札場到着は10時11分、丁度1時間でした。

前回大湫宿を歩いたとき行かなかったので、今回は一寸道の上にある大湫観音にお参りする。雪景色の宿場町を上から見るのも風情がある。

神明神社と脇本陣は前回見た。本陣跡と皇女和宮の歌碑を見に行く。ここで一寸失敗した。街道は次の三叉路を右折だが、すっかり左折と思い込んでいた。前回来た時、右折して車道を中山道ゴルフクラブへ行ったので、街道は左折と思い込んでいた。

|

|

|

|

本陣跡にあった |

和宮歌碑 |

なかなかの民家 文化財のはず |

左折して歩いていると「白木の番所跡」なんて案内もあったので疑いもなく歩いていった。10分近く歩いて、なにか変と気づいて引き返した。15分位ロスしたかな。

再度三叉路出発は10時38分です。

|

|

|

|

疑いも無く歩いていた |

この道標をよく見ていなかった |

是より十三峠 |

すぐに「これより東十三峠」の石碑があります。ここから大井宿の入り口までは、小さなアップダウンが連続します。それを総称して十三峠と呼んだようです。大湫から行く場合は既に登っているので徐々に下りですが、大井宿側から来るときは登りなので嫌がられたでしょうね。

|

|

|

|

寺坂の石仏群 |

雪が残っているなあ |

しゃれこ坂 観音碑 |

寺坂の石仏群を見て登りに入るとやはり雪が残っています。

坂道にはそれぞれOO坂と名前が付けられているようです。山の神坂を超え、しゃれこ坂の観音碑を見ると一旦車道と交差します。10時53分です。

その先に「尻冷やし地蔵」が有りますが雪で説明が読めません。次いで三十三所観音石窟があり感心します。

この辺りは丁度中山道ゴルフクラブのコースの間を通っていますが、この雪で今日はクローズですね。一寸コースを覗いてみました。

|

|

|

|

三十三所観音石窟 |

皆、馬頭観音 |

打ち下ろしのショートホールですね(笑) |

権現山一里塚で11時19分。そろそろお腹も空いて来る頃なので、適当な食事場所を探しながら歩きますが、この雪では地面には座れず、ビニールシートは持っているものの、やはり寒いので暖かいところを探しています。

石畳の樫の木坂を下り、炭焼立場跡を見て、大久後の観音堂に着いたのは11時40分です。弘法太子の像もあります。ふと見ると観音堂の中が休憩もできるようです。時間も丁度良いので観音堂をお借りして昼食にしました。

暖かい陽射しを浴びて、サッシを閉めれば風も無く、眼下には雄大な景色も見えて、理想的な環境で食事ができました。無論今日も焼酎付です(笑).観音様ありがとうございました。

|

|

|

|

眼下にゴルフ場なんか見ながら |

街道は右に入る |

休憩所があった。 |

観音様といえば、この中山道筋の観音さまは馬頭観音が多いですね。観世音菩薩六変化身の一つで、唯一憤怒の相を表しています。

また馬を頂くことから動物の守り神とも言われます。道中で常にお世話になる馬の神様でもあるのでしょうか。そんなことから中山道に限らず、街道筋には馬頭観音が祀られることが多いですね。

12時5分に出発、深萱の立場を目指します。立場というのは宿場と宿場の間にある休憩所のことです。数件の茶店なんかが有ったようです。

舗装道路から右に入った街道にすぐ休憩所がありました。ここも昼食には良い場所です。

観音坂の馬頭観音を見て一旦舗装道路に出て、大きな中山道の石碑から三城峠を越えて人里に出た所が深萱の立場跡です。

藤村の高札場というのもありました。12時36分です。

また山道に入ると佐倉宗五郎大名神があり、風情のある峠道を歩いていくと紅坂の一里塚です。12時57分。

更に歩くと妻神さまがあり、はるかに恵那山が見えてきます。のどかな四ツ谷の集落を過ぎると「乱れ坂」にかかります。坂が急なので行列も乱れ、着物の裾も乱れたことから、こう名付けられたそうですが、今はそうでもありません。登ると首なし地蔵がありました。1時32分です。姫御殿跡を見て槙が根の追分到着が1時48分。

江戸から上ってきた旅人は、ここから中山道を通って京へ向かうか、名古屋を経て伊勢参り方向へ行くのか分かれた場所です。中山道を上街道、後者を下街道と呼びました。

名古屋へ行くには下街道が近いため、多くの旅人が下街道を通りましたが、当時の江戸幕府や尾張藩は中山道の宿場を守るため、商人が下街道を通るのを禁じたそうです。

少し下ると車道に出て、東海自然歩道は右の細いに、中山道は左に広い車道を行きます。でもすぐに右折して自然歩道と合流して地道になります。

|

|

|

|

ここ右折で自然歩道と合流 |

ツバキと雪を写したけど |

雄大な恵那山 |

桜の木が多数植えられた公園に出ると恵那山が雄大に見えてきます。その側に槙が根の一里塚がありトイレや東屋があります。2時08分です。

そこから7〜8分降ると西行塚があり一体が公園になっています。展望の良い休憩所があり、恵那山や中央アルプス連峰が見えます。眼下には大井宿である恵那市街が広がります。予定より30分以上早く着きそうなので、雄大な景色を楽しみながら10分一寸休憩して2時26分頃出発しました。

石畳を降り切ると「これより西十三峠」の石碑がありました。長かった十三峠もここで終わりなのですね。

中央自動車道の下を潜りJR の踏切を渡ると国道19号線でしょうか。左折して大井宿に向かいます。

西行の硯水を見て歩道橋のある交差点に出ました。歩道橋を渡ろうと石段を登ると石仏群がありました。少し歩くと旧街道らしい町並みが見え、そちらに移りました。中野の観音堂から、趣のある町並みに入って行きます。

|

|

|

|

大井宿 マンホールカバー |

中山道の町並みへ |

中野観音堂 |

|

|

|

|

浸水防止壁用の礎石 |

中野村庄屋屋敷 |

中山道 |

庄屋の家の説明には、皇女和宮の休憩所の荷役を代官から言い付かった庄屋が、和宮の通過後、代官に切りつけたとの説明がありました。過大な荷役に怒ったわけですねえ。

|

|

|

|

お菓子屋さんも風情がある |

恵那駅 |

この枡形の道が特徴 |

恵那駅には3時一寸過ぎに着きましたが、まだ時間も早いので大井宿の町並みを見ることにしました。

|

|

|

|

居酒屋大井宿 開店前残念 |

大井橋 渡って左折 |

市神神社 |

|

|

|

|

庄屋の家 |

|

明治天皇の行幸場所 |

大井橋、枡形の道、本陣跡などを見て、3時50分発のJRで帰りました。

|

|

|

宿役人の家 |

本陣跡 |