御代参街道

2011年10月19日

ぽかぽかした秋晴れの陽気に誘われて、前から気になっていた御代参街道に出かけました。

ぽかぽかした秋晴れの陽気に誘われて、前から気になっていた御代参街道に出かけました。

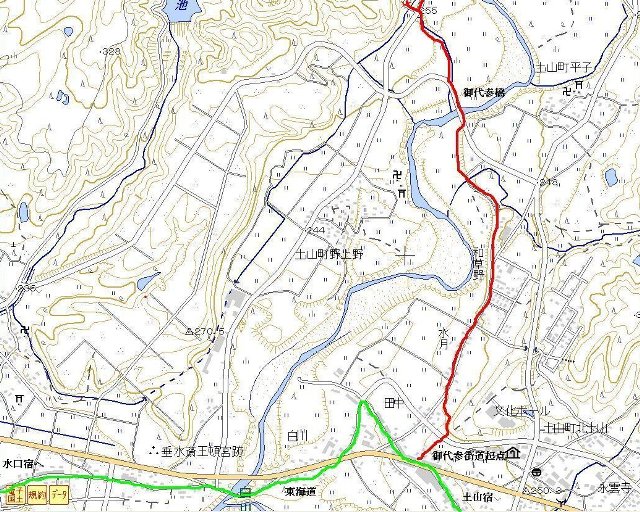

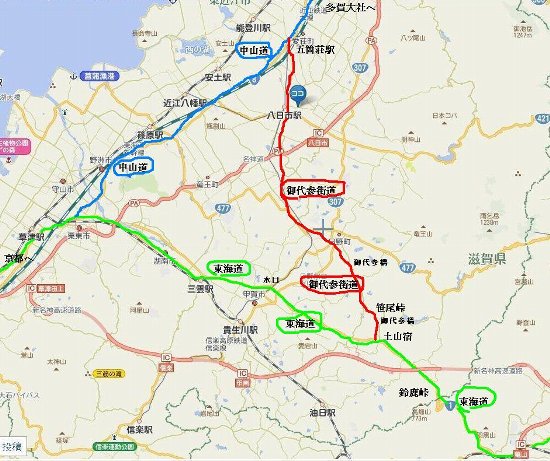

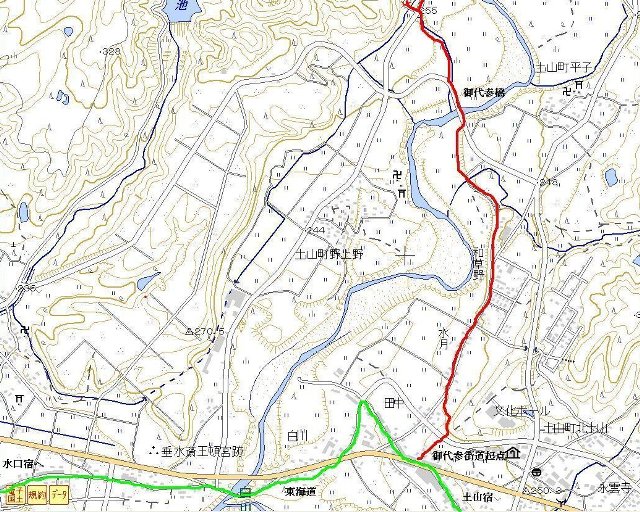

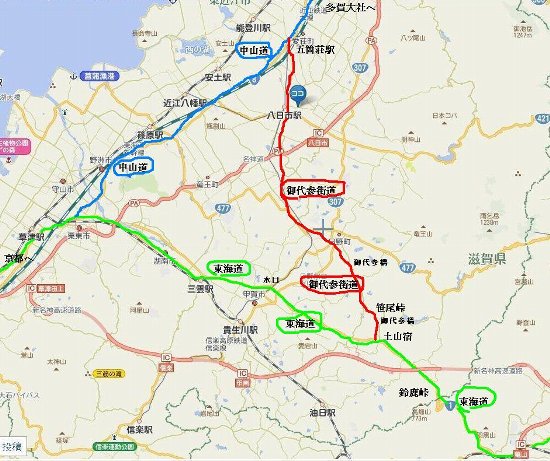

御代参街道とは図の赤線の部分ですが、東海道土山宿と中山道愛知川宿を結ぶ近道(脇往還)で、十里と言われています。

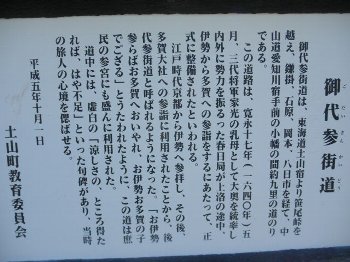

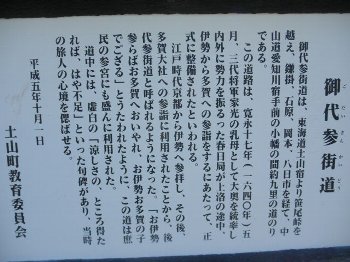

道としては古くから近道として使われていたと思いますが、正式に街道として整備されたのは、江戸時代初期に春日の局が伊勢参りの後近江の多賀大社にお参りするため通ったためと言われています。

江戸時代には京都の公家の間で、伊勢神宮と多賀大社へお参りするのが盛んとなり、大抵は本人ではなく使者を代参として送り、使者の殆どがこの街道を通ったため御代参街道と呼ばれるようになりました。正式名は東海道脇街道とか北国越安土道と言うそうです。

御代参街道を最初に知ったのは、東海道を歩いていたとき、土山宿の近くに御代参橋というのが有るのを地図で見つけました。興味を持って調べましたが文献や紀行文はあまり無く、ルートは解りませんでした。

その後、「地図Zの御代参街道」を見つけてルートが解りました。この地図が無ければとても行けなかったと感謝しています。

ただ、土山の基点から中山道の小幡(近江鉄道五箇荘駅)まででも30数キロ、また土山は交通の便が悪く、前後を考えると1日では行けそうにないので、3年半も延び延びになっていました。

ところが昨年から自転車を始めたので、自転車を使えば距離的には問題ないので出かけることにしたわけです。

折りたたみ自転車を車の後に積み、東名阪・新名神を通って土山到着は8時45分頃です。役場の駐車場に車を置かせてもらって、自転車を出し準備しました。

東海道から御代参街道への分岐点が一寸はっきりしないので付近の人に聞きながらうろうろして、ようやく確認したのが9時16分でした。

|

|

|

|

旧土山町の役場前にある大常夜灯 |

東海道が1号線から北へ分かれる |

ここが御代参街道の起点 9時16分 |

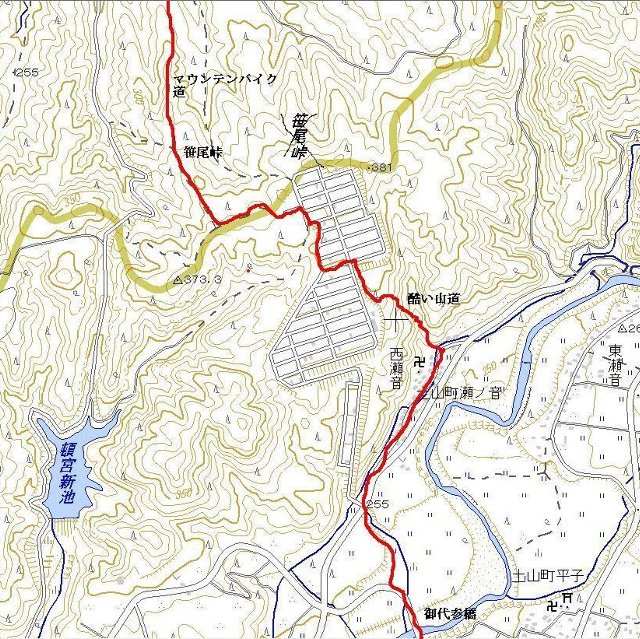

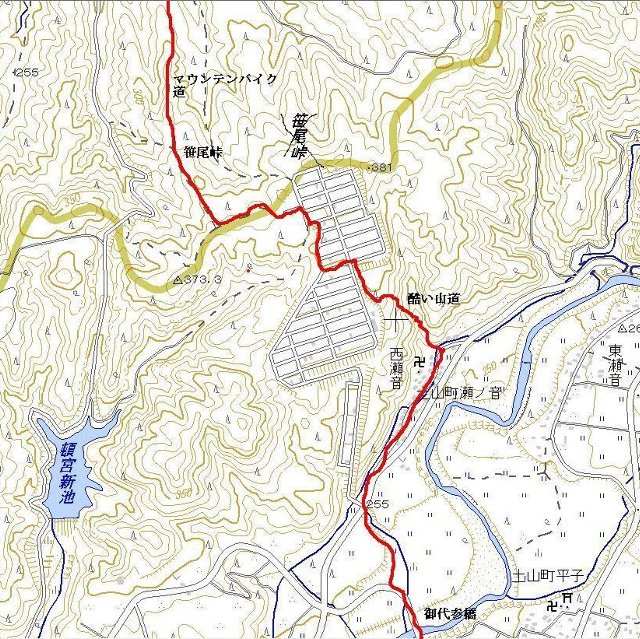

この起点と笹尾峠付近のルートは実際の現地の案内と地図Zのルートは違うので、私の走った(歩いた)ルートを2万五千の地図に載せました。

分岐は下図で、土山宿から来た東海道が国道1号線に入り少しして北へ入りますが、その手前ににありました。

ゆっくり走って10分で御代参橋に到着、道標に従って笹尾峠を目指します。急坂は押して登って西瀬音の集落に入りました。

|

|

|

|

この道標が完備されている |

平成5年に完成したらしい |

渡って右折します |

|

|

|

|

右折地点の説明 |

急坂で西瀬音へ向かう |

静かな西瀬音の集落 |

畑仕事の小母さんが、「険しい山道で自転車は無理だから車道で行きなさい」と言いましたが、「いや旧道を行きたいので」と山道に踏みこみました。9時40分です。

やはり酷い山道で、自転車は押せず、殆ど担いで登りました。標高差で100m程度と解っているので頑張れましたが、さもなければ無理な道ですね。なお、道標は完備しています。ようやく別荘分譲地に出たのは10時06分、汗びっしょりの25分でした。

|

|

|

|

ここから山に入る 9時40分 |

自転車に乗っては無理 |

押しても無理で担ぐ |

|

|

|

|

汗拭きながら登る |

神社の祠は空だった |

倒木も行く手を阻む |

そこからも道標に従い分譲地を抜け、崖のような道を降って街道に入り、笹尾峠到着は10時14分でした。

|

|

|

|

ようやく分譲地へ降りてきた 10時06分 |

崖みたいな道を降る |

笹尾峠到着 10時14分 |

峠からは道も広く、緩やかな降りでマウンテンバイクなら充分走れる道でしょう。でも私のミニベロでは一寸無理と押して歩きました。タイヤは太めに変えていますが、それでもパンクでもしたら時間を食いますから。

|

|

|

|

MTBなら充分な道ですね |

視界が開けてきた |

ようやく林道へ降りてきた。 |

蜘蛛の巣さえ無ければいい道を鹿の姿も見ながら10分強歩くと視界が開けます。急坂を担いで降ると林道に出て、すぐ県道41号線に出ました。10時43分です。1時間の苦闘でした。

もうここからは快適な舗装道路のはずです。以前、笹尾峠付近に有ったという大きな地蔵さんの公園で小休止、鎌掛宿到着が11時でした。

|

|

|

|

鹿の防護柵の間を走る |

このお地蔵さんで休憩 |

鎌掛宿に到着 11時です |

鎌掛宿は本陣もあり八日市と並ぶ賑わいだったそうです。大きなカボチャが有ったので訊くと、この地方の名産で、大きさのコンクールもあるそうです。ただし家畜の餌だそうです。

|

|

|

|

昔の屋号を掲げている |

大きなカボチャ |

大きな甕と往時の地図 |

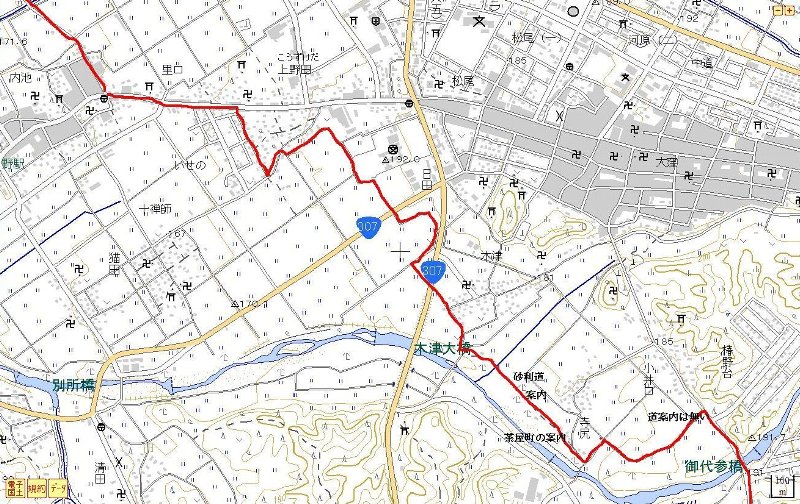

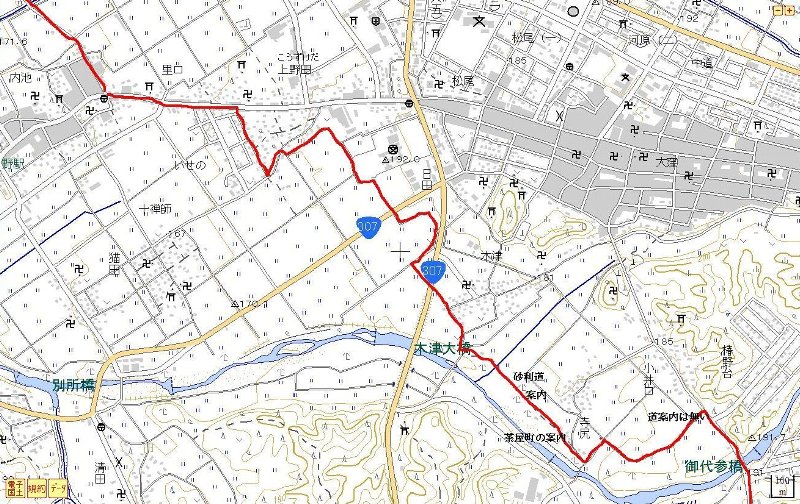

鎌掛宿を出て旧道は川沿いのようですが現在は41号線で御代参橋を渡るようです。橋を渡った後も地図Zだけでは解りにくいので2万五千に記します。

|

|

|

|

ここにも御代参橋がある |

茶屋まちの地蔵堂 |

茶屋まちの説明 |

寺尻の集落に入ると、この辺り昔は「茶屋まち」と言って、茶店や料亭が立ち並んだ街道筋だったの案内があります。11時半頃です。

砂利道を少し走って雨引神社を過ぎ、日野水口グリーロードを渡って道標に従って走ると大きな灯篭がありました。11時48分です。

|

|

|

|

砂利道を少し走る |

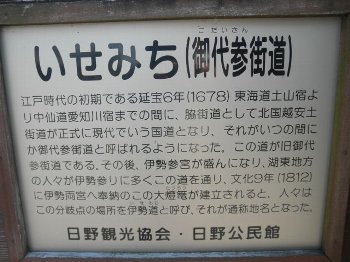

伊勢道の大灯篭 11時48分 |

伊勢道の説明 |

地名も伊勢道という近江商人の栄えた街でもある日野の一角です。左折して少し行くと日野商人街道の案内がありました。御代参街道は商人の道でもあったわけです。

|

|

|

|

日野商人は近江商人の中でも遅いほうか |

ここで右折 |

畑の中も道標完備 |

そこで右折、八日市を目指します。この辺りはまだ道標が完備されているので迷わず走れます。12時を過ぎたので食堂を探しましたがありません。フードショップで魚すり身の天麩羅と野菜ジュースを買って昼食にしました(笑)。

|

|

|

|

栄養のバランスも良く(笑) |

鋳物師町 |

なんとなく趣のある祠 |

12時30分に出発、10分で鋳物師という交差点を通過しました。鋳物屋で働いていた私にとっては見過ごせない街ですが、今日は時間がありません。

大阪南部に伝わった朝鮮の鋳物技術は、その後近江の国に伝わりそして桑名へ伝わったと聞いています。近江はもう少し北の長浜辺りと思っていたのですが、ここにも有ったとは意外でした。

すぐに岡本宿です。12時47分です。ここから街道は県道46号線となって、朝日大塚駅で近江鉄道を渡ります。そのまま直進は八幡街道で近江八幡へ向かったようです。

京セラ滋賀八日市工場の前の坂は押して登って、13時18分に名神高速道路の下を潜りました。

|

|

|

|

左八まん道で、御代参街道との追分 |

名神高速道路を潜る 13時18分 |

蛇溝町の立派なお堂 |

すぐに蛇溝町という謂れありそうな町を通ります。立派なお堂がありお地蔵さんが祀られ、地名の謂れも説明されています。

団地を通り抜けるとすぐ左手に大きな石の道標があります。右たが八日市、左むさ八まん道と刻まれています。向かい側に「見おくり稲荷」さんがあり謂れもかかれていました。

左手遠く、前回朝鮮人街道を走ったとき登った長命寺の山が見えています。あの辺が近江八幡ですね。

八日市市街に入ってきました。高札場跡を過ぎ、栄町商店街に入ると電柱に御代参街道の看板が掲げられています。水掛不動さんを過ぎると「右京、左いせ」の大きな石標がありました。八日市駅到着は丁度14時でした。

|

|

|

|

八日市の市街は街道の雰囲気 |

高札場跡 畑街道との交差点 |

栄町商店街に入る |

|

|

|

|

水掛不動さん |

大きな石標 |

近江鉄道八日市駅 14時 |

八日市は額田王と大海人皇子で有名な蒲生野遊猟の図のモニュメントがありました。「あかねさす紫野逝き標野行き野守は見ずや君が袖振る」というのは此処だったのですね。

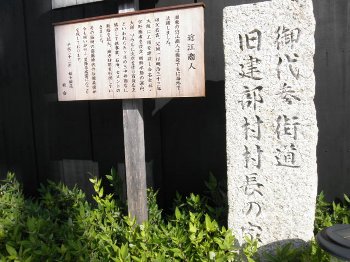

村長の家とか天神社・細道地蔵と見ると、そこは御代参街道と中山道の分岐点小幡でした。14時36分です。

|

|

|

|

細道地蔵尊 何か謂れありそう |

中山道へ小幡で合流 14時36分 |

石標が有るだけだった |

でもそこには「右京みち、左いせ・日の八日市」の石標がガードレールの影にあるだけで、御代参街道の名前はありませんでした。地図で見ると、多賀大社へは八日市を過ぎるとすぐ右へ分かれて行ったほうが近いので、御代参の使者はそっちへ行ったので、ここ小幡には御代参街道の意識は無いのかもしれませんね。

中山道の風景をチラッと見て、五箇荘の駅へ行くと、10分後に電車がありました。こんなときミニベロは便利で、5分で折りたたんで袋に仕舞えるので余裕です。

水口駅まで輪行して、そこから旧東海道を10キロほど走って土山宿へ帰ってきたのは16時30分でした。

安土のきぬがさ山の観音正寺で朱印を貰おうと納経帳を持って行ったのですが、片道1時間の登りは今日は元気なく、次回に延期しました。

ぽかぽかした秋晴れの陽気に誘われて、前から気になっていた御代参街道に出かけました。

ぽかぽかした秋晴れの陽気に誘われて、前から気になっていた御代参街道に出かけました。