朝鮮人街道

2011年8月24日

朝鮮人街道というのがある。滋賀県の近江八幡辺りの中山道のバイパスです。

朝鮮人街道というのがある。滋賀県の近江八幡辺りの中山道のバイパスです。

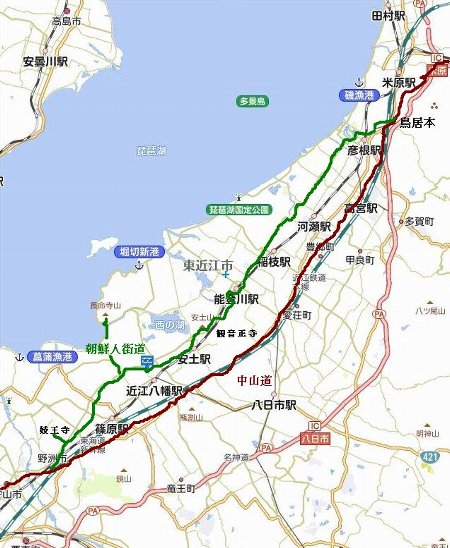

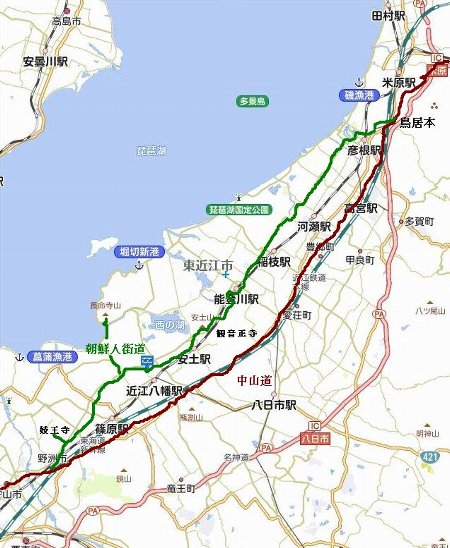

京都から来ると守山宿と武佐宿の間、今の野洲駅付近で中山道と分かれ、少し琵琶湖側を通って、近江八幡・安土・彦根を通って鳥居本宿で再び中山道と合流します。この間41キロです。

この道は徳川家康が関ヶ原の合戦に勝利して凱旋するとき通った道です。しかし参勤交代の大名には通行を許さず中山道を通ることを義務付けました。

ただ、朝鮮からの特使である朝鮮通信使には通行を許し、前後12回通行しています。

通信使は船で大阪まで来て淀川で京都へそして陸路江戸へ向かったようでした。

朝鮮通信使に通行を許したのは、少し寂しい中山道ではなく、近江八幡や彦根などの繁華街を見せて、国威の発揚をしたのではないかと思われます。そのためこの道は朝鮮人街道と呼ばれるようになりました。

以前、中山道を歩いたとき、この道の存在を知って、一度歩いてみたいと思っていました。でも41キロは1日ではむりなので躊躇していました。そこで今回、自転車で行こうと思いついた次第です。

朝7時前のJR関西線で亀山へ、柘植で乗り換えて草津線の手原駅へ着いたのは9時14分でした。ここから東海道線の野洲駅までは7キロほどありますが、草津で乗り換えていくより走った方が良いかと。

|

|

|

|

手原駅 草津の一つ手前です |

今回は折りたたみ自転車で |

東経136度のモニュメント |

駅前広場には「東経136度の通る駅」のモニュメントがあった。9時半に出発、野洲駅を目指す。8号線で野洲川を渡ると前方に近江冨士(三上山)が鮮やかに見えた。暑い。

左折して中山道に入ると、見覚えのある「背くらべ地蔵」があった。

|

|

|

|

野洲川から近江冨士 |

由緒ある御上神社 |

中山道の背くらべ地蔵 |

10時に行畑の朝鮮人街道分岐へ到着した。ここからは未知の世界です。一応調べて二万五千の地形図に赤線を入れてきたが、自転車なので地図を見ながらとはいかず、ナビも細かな道筋には無力です。

|

|

|

|

行畑の朝鮮人街道分岐 |

左朝鮮人街道、右中山道 |

妓王井川 |

野洲駅前を過ぎ、跨線橋で線路を渡り街道に復帰する。順調な滑り出しです。

走り始めると妓王井川とか清酒妓王井とか「妓王」という名前が目に付いた。妓王と言えば平家物語で清盛の寵愛を受けた白拍子で、その無常を示す話は有名で、京都嵯峨野に祇王寺がある。

|

|

|

|

富波辺りの街道 |

清酒妓王井の提灯 |

国宝薬師如来らしいが |

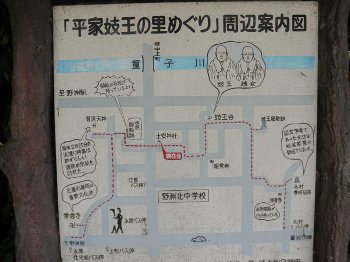

国宝薬師如来の石標のある小さなお堂で、通りかかった地元のお母さんと、皆でお世話していますとか話したあと、ふと見ると「妓王子1キロ」の案内を見つけた。歩きだと1キロも横道に入るのは躊躇われるが自転車なら行ける。さっそく行って見ると、ここは妓王の出生地で、嵯峨野で仏門に入ったのではなく、ここの妓王寺で出家したとあった。すると仏御前もここへ来たのか?嵯峨野の方が夢があるかな。

20分ほど寄り道して10時50分に街道へ復帰した。日野川を2号線で渡り、すぐ左折して街道に入る。十王町を少し走ると朝鮮人街道の新しい石標があった。観光資源として見直されているようだ。

|

|

|

|

日野川から長命寺山(右端) |

十王町付近 |

朝鮮通信使400年とか |

またこの辺では地蔵盆の伝統も残っているようで懐かしい。私の生まれた京都では地蔵盆が盛んで子供の楽しみだった。名古屋では無いように思う。

2号線に合流して白鳥川を渡って左折、今度も街道を離れて長命寺へ向かった。長命寺はご存知西国三十三箇所三十一番目の札所です。4キロほど走って石段の下に来ました。

|

|

|

|

地蔵盆 懐かしい |

愛宕大明神を祀る石碑が多い |

西の湖から琵琶湖へそそぐ長命寺川 |

時刻は11時50分、この空腹を抱えては、240mの坂を登れそうもないので、麓の茶店で昼食にしました。

|

|

|

|

|

正面の階段 相当大変らしい |

林道を登るにつれ琵琶湖が見えてくる |

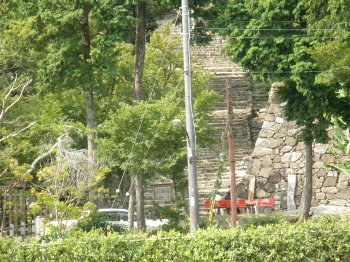

15分でざるそばを食べて出発しました。階段は無理なので横の林道を、殆ど押して登りました。8合目に駐車場があり、そこに自転車を置いて階段を登りました。多分2回目のお参りと思いますが、今回は納経帳を持っています。お経はそっと小声であげて、ご朱印を貰ってきました。琵琶湖を望む立派なお寺です。

|

|

|

|

ここから階段でお参りした |

ようやく到着 |

長命寺本堂 |

ところで、琵琶湖周航の歌という三高ボート部の歌があります。そこでは「西国十番長命寺・・・」と歌っていました。なのに三十一番とはどういうことかとお寺のお坊さんに尋ねました。

昔から三十一番なので後からできた歌の作者に聞いてくれとのこと、もっともですね。三十一番では唄い難かったのかもしれないと。だけど大胆ですね。

|

|

|

|

本堂から琵琶湖が見える |

朝鮮人街道を示す小船木町 |

古そうな石標 |

小船木町の街道へ復帰したのが13時10分です。近江八幡の市街へ入って、道に迷ってしばらくさ迷いました。お陰で、水郷の風景や日牟礼八幡宮なんかを見ました。

|

|

|

|

ここでは京街道と呼ぶのか |

水郷 近江八幡 |

日牟礼八幡宮 |

街道は解らなくなったので、とりあえず安土駅を目指しました。以前、きぬがさ山を登ったとき朝鮮人街道の案内を見ています。14時に到着しました。一休みです。

|

|

|

|

安土駅の近所に街道大橋 |

安土駅前 織田信長の像 |

活津彦根神社 |

街道は駅前から活津彦根神社を経て安土城跡を通り、能登川駅へ通じていたようです。

|

|

|

|

安土城 絡めて門 |

安土城跡からきぬがさ山 |

安土城 大手門 |

安土城跡が14時30分頃。ここからきぬがさ山の中腹に32番目の札所観音正寺がありますが、登る元気はありません。

|

|

|

|

道端の地蔵さん |

ぽっくりてらというのが有った |

能登川駅 |

能登川の駅に着いたのが15時頃、線路の北側に渡って道を間違えました。疲れと暑さで判断力も鈍ったか、地図も確認しないで20分ほど畑の中をさ迷いました。

街道に戻り、愛知川の橋の上から鈴鹿山脈を眺めたのが15時25分頃、そこからは彦根市に入って、2号線を淡々と走ります。

|

|

|

|

愛知川から鈴鹿山脈 |

彦根駅前 |

冷たいビールは何物にも換えがたい |

目的地は彦根の2キロほど先の鳥居本、そこから4キロ走ると米原駅です。

目的地は彦根の2キロほど先の鳥居本、そこから4キロ走ると米原駅です。

でもこのころは、今日は彦根駅で止めよう。そして冷たいビールでも飲もうとの思いが強まっていました(笑)。

16時25分、彦根駅に到着。早速、自転車を畳んで、ビールを飲んで帰りました。

左の写真は鳥居本宿の分岐点です。

2008年7月に中山道を歩いて撮影しました。

朝鮮人街道というのがある。滋賀県の近江八幡辺りの中山道のバイパスです。

朝鮮人街道というのがある。滋賀県の近江八幡辺りの中山道のバイパスです。

目的地は彦根の2キロほど先の鳥居本、そこから4キロ走ると米原駅です。

目的地は彦根の2キロほど先の鳥居本、そこから4キロ走ると米原駅です。