加納宿〜鵜沼宿

JR東海道線の岐阜駅に着いたのは10時5分、南口に向かいます。

加納宿の案内は前回駅の案内所で貰ってある。これが無いと歩けないでしょう。

1階へ降りる階段の横に綺麗なガラス絵があった。岐阜と言えば鵜飼と岐阜城ですね。

南口を出てまっすぐ広い道を200m程南下すると、大通りの1本手前に中山道の案内がある。

ここを左折していくのが中山道です。

本陣跡、脇本陣跡など石碑のみで建物は残っていない。

旧加納町の役場の建物を過ぎて大通りと接する所に加納城大手門跡の碑がある。300mほど南に石垣が残っているらしい。

|

|

|

|

本陣跡 皇女和宮宿泊跡 |

旧加納町役場 |

加納城大手門跡 |

街道はここから直角に北上し、すぐ何回も矩形に曲がるので前述の案内書が必要なのです。

清水川を渡って南広江の道標で右折、一旦大通りを横切ってすぐ善徳寺の前で左折、大通りに入らず右折、そして安良町の道標で右折します。

|

|

|

|

南広江の道標 |

矩形を示す中山道の案内 |

安良町の道標 |

新荒田川を渡ってバス通りに出て左折すると名鉄の茶所駅です。駅のすぐ手前の南側少し入った所に道標と関取鏡岩の碑があります。

10時50分、駅を過ぎると淡々と東に向かいます。特に街道にゆかりの遺構は有りませんが、立派な民家や窓格子の美しさに街道を感じます。

領下往還南という信号があり、往還というのは街道という意味だろうなと思う。この辺で岐阜城がきれいに見えました。

延命地蔵さんの前に西京道、伊勢名古屋ちかみちの道標がありました。

細畑一里塚は珍しく道の両側とも残っていましたが、今日はゴミ回収日でゴミの山でした。

国道156号線を渡り、淡々と街道を歩くと石の鳥居が正面に見えてきます。手力雄神社の鳥居です。こちらの方がムードある道ですが、街道は鳥居を潜らず左に分かれて行きます。

茶所駅から1時間、11時50分に境川を渡りました。高速道路の下を潜って名鉄の線路の脇を行きますが、この辺り街道の面影も無いので、間違っていないか心配になります。

そんな時、善休寺というお寺の参道の入り口に、中山道の碑と可愛い子供の碑がありました。微笑ましい子供の碑にほっとする一瞬です。

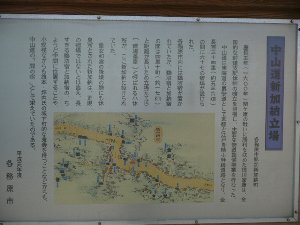

すぐに新加納の立場の案内があります。加納宿と鵜沼宿の間は17キロと長いので、宿場ではないがここ新加納に休憩所が作られ繁盛したとか。皇女和宮も休憩したそうです。

新加納町の信号に出たのが12時15分、食堂を探しながら県道を歩きますが、なかなかありません。ようやく各務原市役所の前でうどんの「どんどん庵」を見つけました。しかも今日はうどんが半額とか、ラッキー(笑)。

12時40分から13時5分まで昼食休憩、店を出ました。市役所の構内になんと桜が咲いていました。見に行くと四季桜で隣のソメイヨシノは当然枯れ木のままです。写真を撮っている人も居ました。

馬頭観音を見ながら街道は国道21号線に合流します。14時40分です。名鉄の線路を高架で越えると両側は川崎重工の工場で、その南は航空自衛隊です。そう言えば轟音を響かせてジェット機がよく飛んでいました。

所々に地藏さんや石仏があるが詳細は不明です。JR各務ヶ原駅を過ぎるとすぐJRの線路を高架で越えます。高架橋に登ると山が近くに見え鵜沼宿が近いことが感じられます。

少し歩くと街道は国道に分かれて直進します。その角に消防署があり「中山道鵜沼宿昔も今も火の用心」と書いてありました。鵜沼宿に入ります。

街道沿いに津島神社というのがあり入ってみると皆楽座という大きな建築がありました。

説明を読むと芝居小屋で、回り舞台・奈落・セリ・太夫座などを全て供える本格的な小屋だそうです。ただ客席は無く、上演時には仮設で花道と客席が作られたとか。

この辺り街道からは家に遮られて見えませんが、少し横道を南に入ると犬山城がよく見えます。

この辺り街道からは家に遮られて見えませんが、少し横道を南に入ると犬山城がよく見えます。

空安寺という立派なお寺の横に衣裳塚古墳がありました。

その近くに六部塚の石造物群を見て、溜池の下の石仏を見て坂を下ると、いよいよ鵜沼宿の中心部です。

旅籠の茗荷屋梅田家の建物は素晴らしいものです。左の写真です。

二宮神社の傍にあるという脇本陣跡や本陣跡はよく解らなかったが、その傍の町屋館を見に入った。15時20分です。

濃尾地震で倒壊した住宅を明治時代に再建したもの。当時の民家がよく残されています。

一寸風情のある大安寺大橋を渡り、少し行くと道が二股に分かれ石碑の案内があります。

二股を左にとるのが中山道です。そこから200mほどで三叉路になり赤坂地蔵堂があります。

そこを左折して「うとう峠」に向かうのが中山道ですが、今日はここまで。

|

|

|

石碑の案内 |

赤坂地蔵堂 |

右折して名鉄新鵜沼駅に向かいました。15時35分です。

ここから新鵜沼駅までは10分ほどで着きます。

次回はいよいよ木曽川に出合います。

大田宿・御嵩宿へ

この辺り街道からは家に遮られて見えませんが、少し横道を南に入ると犬山城がよく見えます。

この辺り街道からは家に遮られて見えませんが、少し横道を南に入ると犬山城がよく見えます。