東海道桑名〜日永追分

名古屋の山仲間と東海道を歩くことになった。

名古屋の山仲間と東海道を歩くことになった。

東海道は2016年3月27日現在京都から静岡まで歩いて進行中です。

でも今回はそれとは別に一から歩くことになった。

で、まず桑名の七里の渡しを出発点に京都の三条大橋まで歩くことにした。

それが終われば、今度は宮の渡し場からお江戸日本橋に向かって歩くことにする。

今日はその1回目で桑名から日永追分までです。

2016年3月27日(日)

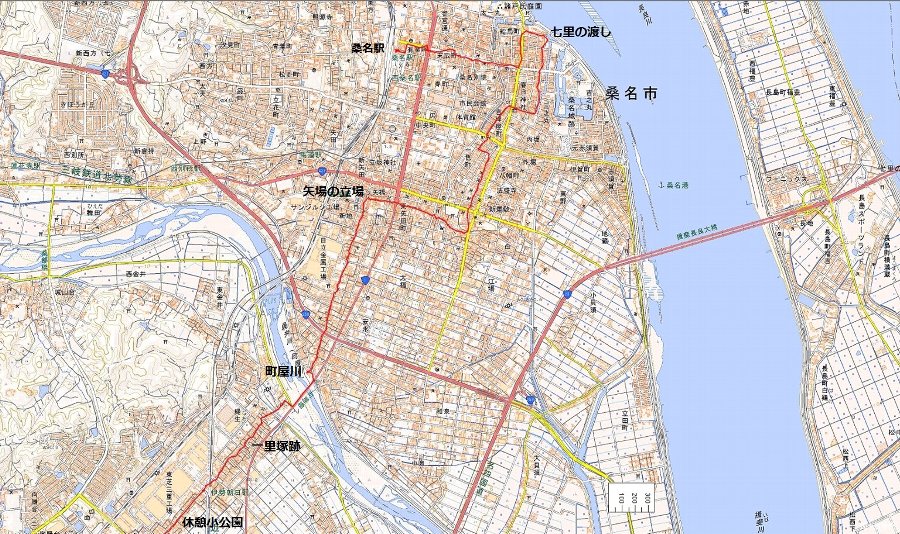

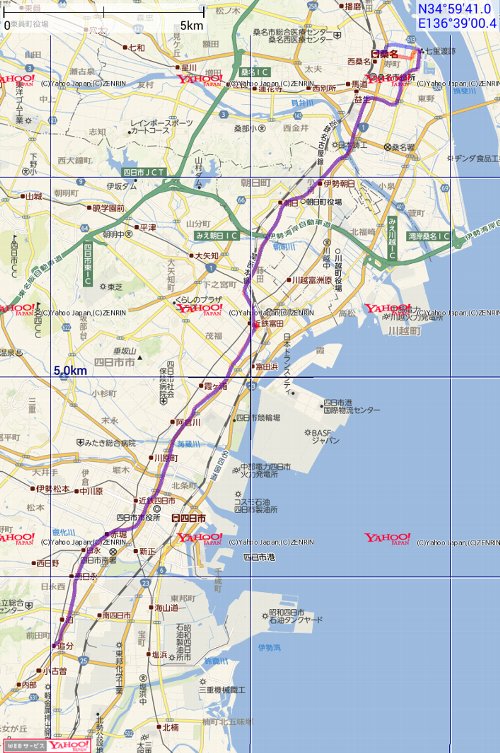

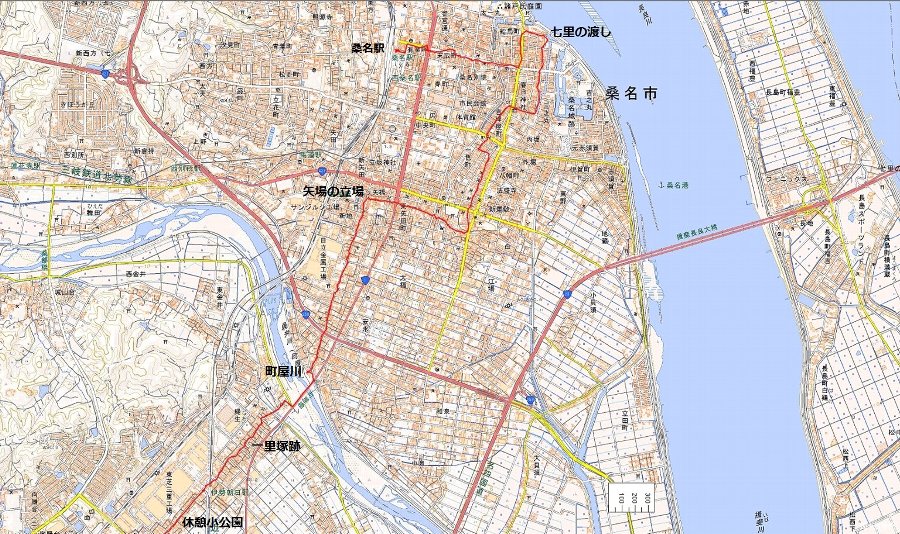

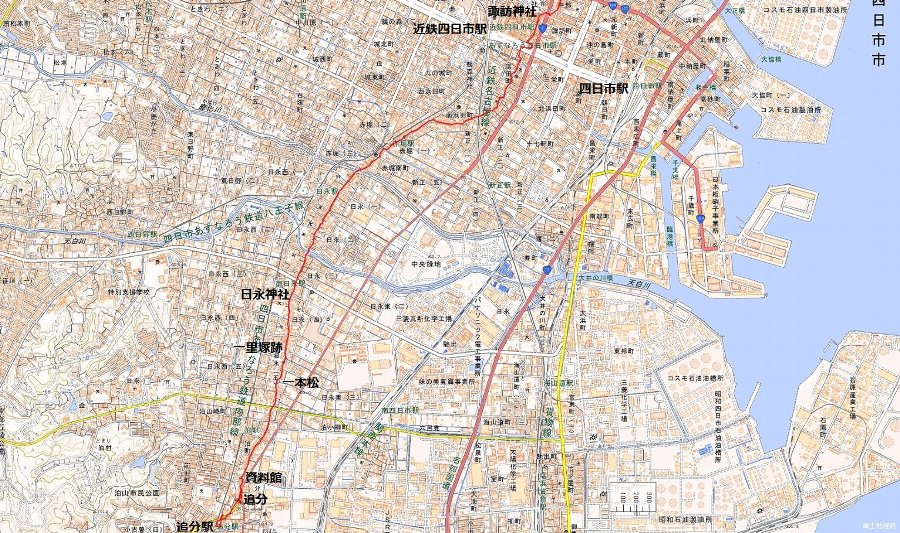

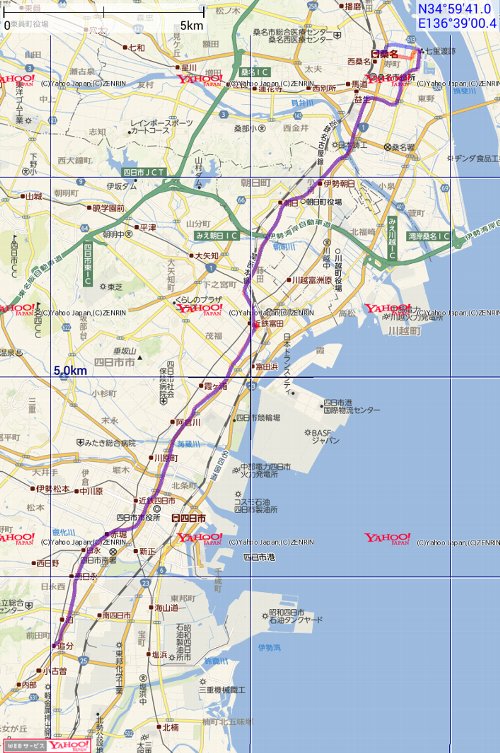

左図は今回の軌跡です。まずは桑名駅から七里の渡しへ。

途中に薩摩義士の墓があるお寺がある。氾濫を繰り返す木曽三川の流れを治めることは江戸時代からの悲願で、江戸幕府はその治水を薩摩藩に命じた。

その工事は難工事で、費用も当初見積もりの何倍も掛かった。薩摩藩の財政を圧迫しその力を弱めることが幕府の狙いでもあったらしい。

責任者の平田靱負はその責任をとって自刃した。また工事の最中に多くの藩士が事故死したとかで、その墓がここにある。

その工事でも治水は十分でなく、明治に入って、国の最重要幹線である東海道がこのありさまでは情けないと、新政府も治水工事に全力を傾けた。

その結果デレーケというオランダ人技師の指導で今の木曽三川の流れとなり収まったそうです。上流に治水神社もあります。

桑名市のマンホールカバーは色々なデザインがありますね。メーカー泣かせですね(笑)。

七里の渡しの傍に旧本陣の船津やと脇本陣の山月がある。その前を通って最近整備された七里に渡しに向かった。

|

|

|

|

元本陣の船津や |

七里の渡しの伊勢一の鳥居 |

船溜まり |

伊勢神宮の式年遷宮が昨年行われ、その際に宇治橋の鳥居がここに移されるという伊勢の国一の鳥居が真新しい姿を見せています。

9時にここを出発して旧東海道に入りました。蛤料理の料亭やうどんの歌行燈などがあります。

今は九華公園となっている桑名城の傍を通り、桑名市街をうねうねと曲がりながら街道は進みます。壬申の乱の折、天武天皇がここに宿泊されたとかの謂れで社があります。明治天皇も来られたとか。

|

|

|

|

古い道標 |

9:50 矢田の立場 |

10:12 町屋川 |

国道1号線を渡って、突き当りの矢田立場で左折、10時10分頃に町屋川に突き当たります。往時は渡しか橋が有ったのでしょうか、今は1号線の橋に迂回します。

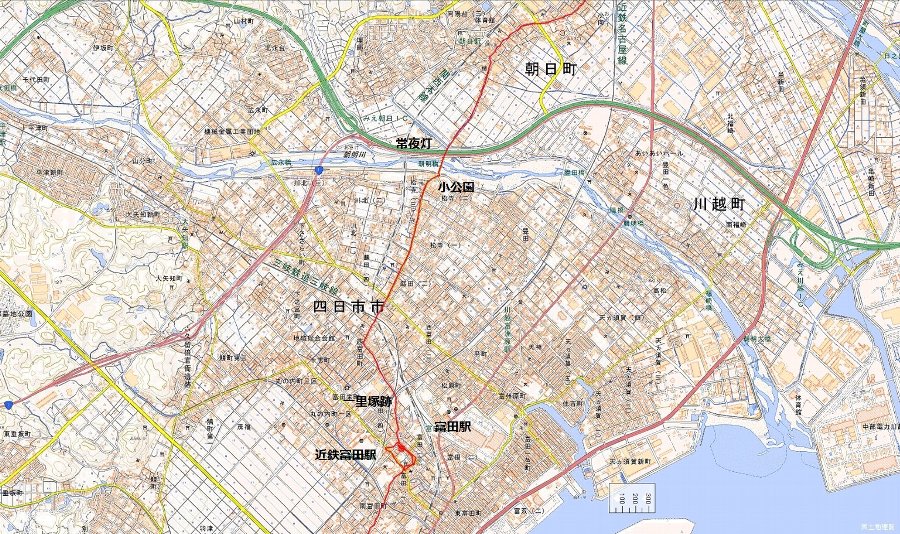

渡って街道に入ると一里塚跡の石標が新しくなっていました。すぐに近鉄伊勢朝日駅で、東芝四日市工場があります。誰かが東芝の株を売り損ねたと嘆いていました。

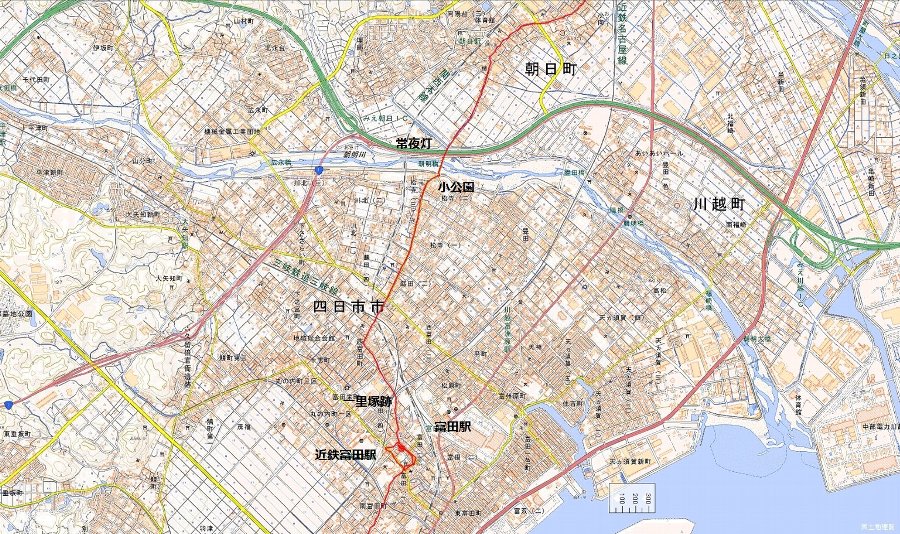

10数年前に歩いたときは工事中だった伊勢湾岸道路は数年前に完成し、多賀の常夜灯は今は静かに建っています。

|

|

|

|

一里塚跡 |

10:34 伊勢朝日駅付近 |

伊勢湾岸道と多賀の常夜灯 |

|

|

|

|

11:12 朝明川畔の小公園 |

富田の一里塚跡 |

11:48〜12:41 富田の食堂 |

七里の渡しから2時間10分、朝明川を渡ると東海道の小公園が出来ていました。案内板の箱に四日市市内の東海道の詳しい地図があり、有難く頂戴しました。

四日市市は東海道に力を入れているのですね。

三岐鉄道、近鉄、JR 等の線路を潜りながら富田に入ってきました。近鉄富田の駅前などを探しましたが適当な食堂が無く、結局最初に見つけた街道沿いの中華食堂に入りました。外観の見かけに寄らず良い店で繁盛していました。

店探しで20分ほどロスしましたが、ビールも少し飲んで元気に出発しました。

朝明川の小公園にも有りましたが、力石が何カ所かにあります。100キロは無理なので子供用の19キロの石を持ち上げて満足しました。

東海道は松並木で有名ですが、四日市市内には、ここ羽津とこの先の日永の2本だけしか残っていないそうです。

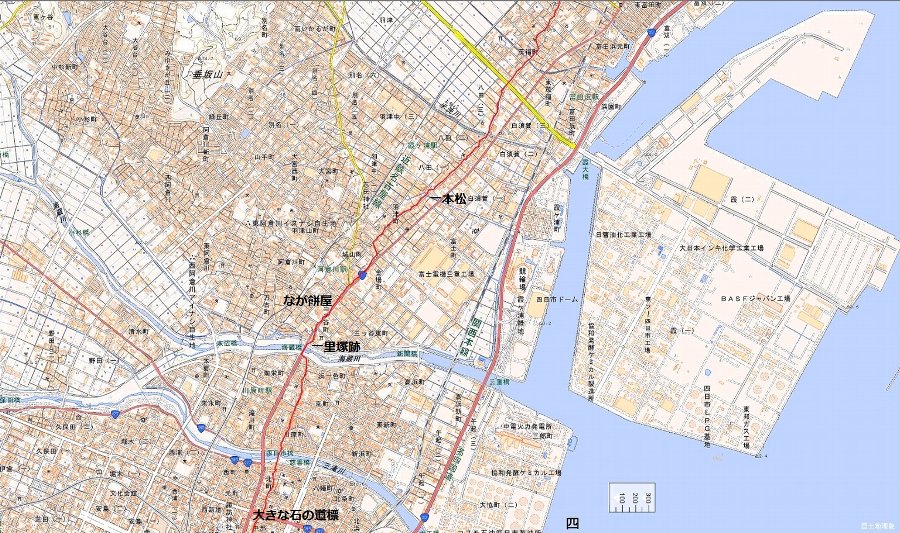

一本松を過ぎると国道1号線に合流して1キロほどは国道歩きです。

|

|

|

|

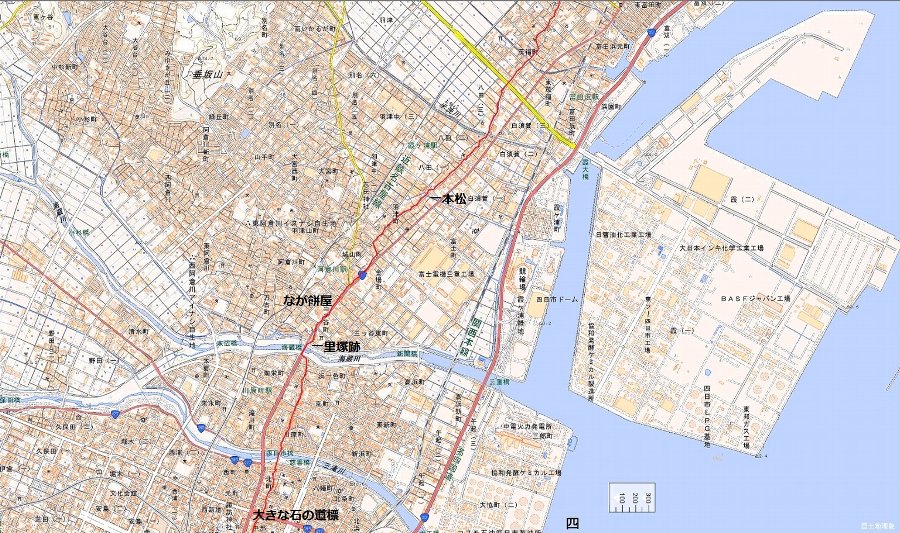

1号線沿いのなが餅屋さん |

1号線を左に入る |

13:41 海蔵川堤防に三ツ谷の一里塚跡 |

桑名には安永餅、四日市には笹井やのなが餅が有名です。その支店が1号線沿いにあります。海蔵川の手前で街道は左に分かれます。

100mも進むと土手にぶつかり、また1号線に迂回するのですが、ぶつかった土手に一里塚跡があるので、それを見に行きます。

海蔵川の堤防は桜まつりでしたが、まだ咲いて居ませんでした。つぼみの膨らみ具合から、もうすぐ開花で、来週末は大賑わいでしょうね。

|

|

|

|

四日市名物大入道 |

大きな石標 |

14:09 諏訪神社 |

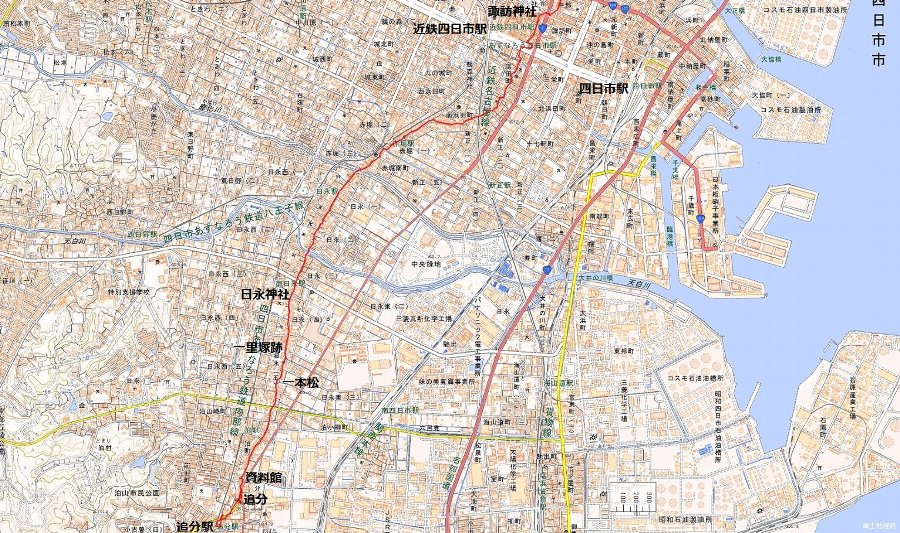

もう一つ三滝川を渡ると四日市市街で、なが餅屋さんの本店があります。なぜか四日市は大入道が名物なんですね。大きな石標がありますが、どこかから移設したのでしょう、街道の現在位置とは合わない案内です。14時10分、1号線を渡って諏訪神社門前の参道に入りました。

商店街は人通り少なく、一寸寂しいですね。10分ほどで通り抜けると丹羽文雄生誕地の石標がありました。ここのお寺のお生まれなんですね。

近鉄日永線が御多分に漏れず四日市あすなろう鉄道という別会社に生まれ変わりました。ここからはその線路に沿って日永追分を目指します。

|

|

|

|

15:04 日永一里塚跡 |

名残の一本松 |

15:20 東海道日永郷土資料館 |

諏訪神社から6キロほどの距離ですが、狭い道路に車の通行量が激しいので、十分気を付ける必要があります。

日永は昔うちわの産地として有名だったそうです。今でもそうかもしれません。

日永の一里塚跡を過ぎると名残の一本松。そしてすぐ郷土資料館があります。今日は「饅頭列車」を走らせて、あすなろう線に300人ほど乗ってもらったとか言っていました。資料館から1分で日永追分です。弥次さん喜多さんはここで東海道から分かれて、左の参宮道に入り、伊勢神宮を参拝した後、伊勢本街道で奈良へ。そして京へ向かったようです。

大きな石標のある追分には大きな鳥居があり、江戸時代の旅人は、これを潜って伊勢へ向かったのでしょうか。

また、ここの湧水は有名らしく、いつ来ても誰かが水を汲みにきています。

追分から3分か4分であすなろう線追分駅です。毎時8分と38分が四日市行です。15時38分の電車に間に合いました。

全国でも少ないナローゲージの軌道で13分で四日市です。

次は石薬師宿です。

名古屋の山仲間と東海道を歩くことになった。

名古屋の山仲間と東海道を歩くことになった。