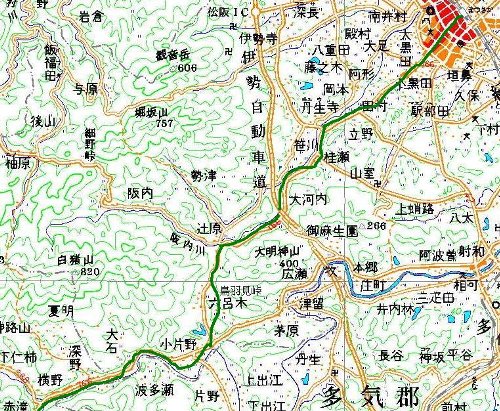

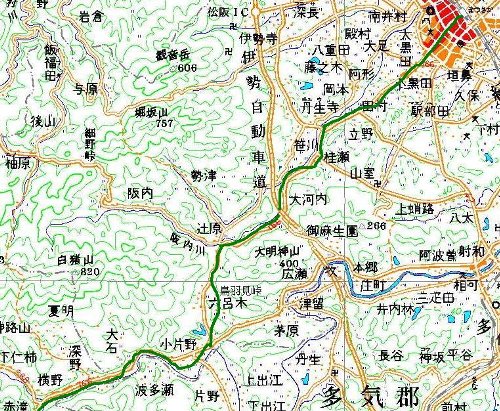

和歌山街道その1(松阪〜横野)

1/11/04 メンバー単独 天気曇り時々晴れ

和歌山街道というのは三重県側の呼び名です。高見峠を越えて奈良県に入れば伊勢南街道、更に和歌山県に入れば大和街道となったようです。

和歌山街道というのは三重県側の呼び名です。高見峠を越えて奈良県に入れば伊勢南街道、更に和歌山県に入れば大和街道となったようです。

三重県にある松阪城や田丸城は、いろいろ歴史の変転はあるものの、江戸時代には紀州藩の出城でした。なので和歌山から松阪を結ぶのが和歌山街道、途中で分かれて田丸を結ぶのが和歌山別街道です。無論、伊勢参宮道としても、物資の輸送路としても重要な道だったと思われます。

さて今年は大峰奥駈をメインテーマにしていますが、雪の消える5月まで何もしないわけにもいかないので、和歌山街道を歩くことにしました。参宮道の松阪には和歌山街道との分岐点があり、大きな道標があります。(写真左)

そこから西へ飯南町・飯高町を経て高見峠を越え吉野に着きます。すると三重県の北の端長島町の我が家から、松阪・吉野まで歩きがつながります。そして奥駈を無事踏破すれば、わが家から熊野本宮まで、また一つ繋がることになるという訳です。

ということで、和歌山街道に出かけました。松阪駅をJR側に出て、西へまっすぐ商店街を歩くと参宮道です。そこの石標には「左さんぐう道、右わかやま道」と刻まれています。9時40分の出発です。

歩き始めてすぐ左に本居宣長ゆかりの樹敬寺があり一寸寄ります。松阪は昔の侍長屋や松阪商人の屋敷が残っていたり、歴史に歩きには良い街です。勿論、松阪牛のすき焼きは庶民の憧れでもあります(笑)。

さらに5分も歩くと又石標があり、「左くまの道、右和かやま道」と刻まれています。ここまでは商店街ですが、次の信号を越えると街道の雰囲気になります。でもすぐ国道166号線と合流し、しばらくは国道歩きです。国道を出入りしながら30分ほど歩くと阪内川に近づき丹生寺町です。三郷橋付近で10時50分でした。国道を川に沿って少し歩くと左側に大河内(おかうち)神社があり一寸お参りしました。

|

|

|

|

大河内神社 |

大河内城はこの辺りかなあ |

左大師道の石標 |

更に街道は阪内川に沿って、一部は国道と合流しながら続いています。大河内町には川向こうの高台に大河内城の跡があります。北畠氏が織田信長と50日戦って養子を貰うことで和睦した城です。北畠信雄で、後に田丸城に移っています。

伊勢自動車道の下をくぐりますが、その手前に自然石の石標群?があり「左大師道」と刻まれています。和歌山別街道沿いにある丹生大師への道と思われます。高架下が11時40分。更に川沿いの気持ちの良い街道を歩いて辻原に着いたのが12時10分です。バス停の裏の川沿いにお地蔵さんがあったので近くで20分、軽い昼食休憩しました。一寸寒い。

すぐの川沿いに石標があり「右ああらき多気、左紀州道」とあります。ここで阪内川と分かれて山中に入るわけです。でも166号線沿いです。

すぐの川沿いに石標があり「右ああらき多気、左紀州道」とあります。ここで阪内川と分かれて山中に入るわけです。でも166号線沿いです。

瀬戸峠を国道で越えて少し降ると左手に、今回初めて見た近畿自然歩道の道標があり「和歌山街道、鳥羽見峠」への案内がありました。

ここから国道に分かれ山道に入ります。ところどころ左に道が分岐しますが右に降る方向に行くのが正解です。途中、集落に入りますが、そこにも近畿自然歩道の道標があり迷わずにすみます。

鳥羽見峠は標高160m位ですが鳥羽が見えたのでしょうか。小さな広場になり「とりまめさん」というお稲荷さんが祀られていました。そこから国道沿いの親池の近くに新しい道が開かれていました。地図には道が消えているので藪こぎを覚悟していたのですが助かりました。

|

|

|

|

鳥羽見峠への入り口付近 |

鳥羽見峠への道 |

鳥羽見峠の広場 |

国道に出て、すぐ左折したところが伊勢本街道との合流点でお地蔵さんがあります。(写真左)

国道に出て、すぐ左折したところが伊勢本街道との合流点でお地蔵さんがあります。(写真左)

ここから飯南町の横野までは伊勢本街道と重なっています。今日の目的はここまでなのですが、13時20分頃で、まだ早いので、昨年暮れに歩いた本街道を逆に横野まで歩くことにしました。

途中、大石神社は山の上の方にあるのでパス(笑)。大石不動院の「ムカデランの群生」なんかを見ながら櫛田川の景観を眺めつつ柿野神社に着いたのは14時40分でした。

帰りのバスは15時55分まで無いので、一寸引き返して、松阪牛焼き肉「一番」という店に入りました。安くて旨かったです。飯南町は「松阪牛のふるさと」と宣伝しています。他に「深煎り茶」と言って、40秒程長く煎ったお茶が名物だそうです。

和歌山街道2へ