熊野脇道 道方ー姫越山

南島町道方〜新桑窯〜紀伊長島

南島町道方〜新桑窯〜紀伊長島

南島町の海岸沿いには小方竈とか栃木竈とか竈(かま)のつく地名が多い。昔、平家の落武者が住み着き、海水を窯で煮て塩を作り生計を立てたのが始まりと言われています。今回はその南島町の道方から海岸沿いに西へ向かい、紀勢町の錦を経て紀伊長島まで一泊2日の行程です。

5月24日(土)天気曇り、気温21度位、メンバー単独

伊勢市駅を9時40分に出た三交バスは1時間ほどで道方に着きます。

国道260号線を1キロほど歩くと南島中学があり風呂屋川の信号です。写真左下。

ここからは慥柄浦(たしからうら)の集落の道が狭く車は3分間隔の交互通行です。この辺りダイビングに通う道なので懐かしい感じです。

交互通行を抜けて国道に分かれ少し集落の中を歩き、また国道にでます。この辺り熊野灘の景色がなかなかです。車で走っていると落ち着いて眺められませんが歩きの特典です。

交互通行を抜けて国道に分かれ少し集落の中を歩き、また国道にでます。この辺り熊野灘の景色がなかなかです。車で走っていると落ち着いて眺められませんが歩きの特典です。

贄浦(にえうら)に入り八柱神社で小休止です。道方から1時間ぐらいです。この八柱神社ですが全国いたるところに同名の神社があります。この日だけでも4箇所ありました。いわれは何なのでしょう。

贄浦では国道に分かれ集落の中を抜けて山中に入り南島小学校の裏山を通って東宮トンネルの上を通るのが街道です。でも道が崩れて通行不能とあります。ともかく適当に集落に入り山道をたどります。

がけ崩れで危険な個所もありましたが、なんとか小学校の裏山を通り、また国道に出ました。

東宮トンネルの上を通る道は見つからず、諦めてトンネルをくぐって奈屋浦にでました。右手に八柱神社があり河村瑞賢が奉納した鳥居があります。お参りして境内で昼食休憩です。

|

|

|

|

|

宇久良神社かな |

贄浦の八柱神社 |

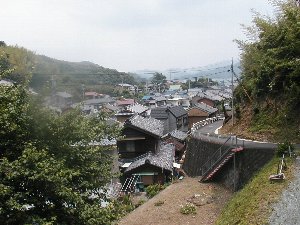

贄浦の集落を望む |

|

|

|

|

街道の切り通し |

南島小学校の裏手を通る |

河村瑞賢奉納の鳥居 |

12時30分に出発、バス停の手前を右折集落に入ります。東宮川のたもとに丸い石の道標があり、「右やまみち左くまのみち」とあります。写真左。

12時30分に出発、バス停の手前を右折集落に入ります。東宮川のたもとに丸い石の道標があり、「右やまみち左くまのみち」とあります。写真左。

ここから山道に入り一旦国道に出て横切り、また山道に入って東宮坂トンネルの上を越えるのが街道です。

ところが道を間違えたらしく国道に出たあと次の山道がありません。仕方なくここもトンネルをくぐってしまいました。

次に旧道が国道に出会うのは中坂トンネルの手前です。ここで国道を横断して山中に入りトンネルの上を行きます。

街道は入ってすぐ右折するのですが、それを見落としてどんどん歩いてしまいました。30分位気持ちよく歩くと民家があり尋ねると間違いに気づきました。がっかりして引き返し街道を見つけました。

ここから街道は中坂トンネルと河内トンネルの上を通って河内の集落に入っていきます。でもここでも失敗です。中坂トンネルの上を通った後国道に出てしまいました。先ほどの失敗で1時間もロスしているし、あせりもあって次の旧道が見つからずトンネルをくぐって河内の集落に入りました。今日は失敗の連続です。この辺で2時半過ぎです。

|

|

|

|

国道260号に出る手前 |

中板トンネル付近の峠 |

倭姫命の腰掛け岩 |

気を取り直して倭姫命の腰掛岩・行基の開いた金網山西方寺を見ながら神前浦に入っていきます。

|

|

|

|

|

黄金仏像伝説の金網山 |

奈津観音堂 |

奈津観音堂の石仏 |

ここから方座浦へは国道に分かれて海岸沿いの道を行きます。与崎の鼻灯台をこえ100m一寸の峠を越えるような感じの旧道は景色の良い1時間ほどのハイキングコースです。方座浦は三重県でも屈指のダイビングスポットです。

|

|

|

|

神前浦は寂れた街道の風情 |

海岸沿いの展望所 |

与崎の鼻 |

|

|

|

|

神前浦方面 |

方座浦方面 |

ショップの舟はここから出る |

ダイビングショップの前を素通りして小方竈へ向かいます。途中二股の角にお地蔵さんがあり、ここにも「右やまみち左くまのみち」とあります。

国道に出てしばらく歩くと南島西中学のバス亭があります。この辺で4時半です。街道はここを右折して山道に入り小方トンネルの上を通っていたみたいですが通行不能らしいです。

トンネルをくぐって栃木竈へ出ます。ここにも八柱神社があります。ここで国道に分かれトンネルの外を古和浦に向かいます。古和浦の集落を抜けて、いよいよ今日の目的地、新桑竈(さらくわがま)への海沿いの道に入ります。

また八柱神社があるこの道も、海を見晴らすベンチが所々にあったり、なかなかのハイキングコースです。

高台からは今夜の泊まりの「ロッジさらくわ」や明日のハイライト姫越山が見えます。棚橋竈を超えて新桑竈についたのは6時15分でした。

ロッジの宿泊は私一人みたいでしたが、左の写真のように大変なご馳走でした。

ここはカヌーもできるし、材料持ち込みのBBQもOKという面白いロッジです。

方座浦でダイビングの後、ここで泊まってBBQなんかしてみたいものです。

今夜は離れのロッジで一人お休みです。

5月25日(日)天気曇り、気温21度位

今日は標高503mの姫越山を越えて紀勢町に入り紀伊長島駅までの予定です。事前の調査では錦から姫越山への道はしっかりしていますが新桑からの道は判然としません。ロッジのご主人も登ったことがないとの事で、地形図の道も山頂近くで消えています。やや不安ですが出かけました。

今日は標高503mの姫越山を越えて紀勢町に入り紀伊長島駅までの予定です。事前の調査では錦から姫越山への道はしっかりしていますが新桑からの道は判然としません。ロッジのご主人も登ったことがないとの事で、地形図の道も山頂近くで消えています。やや不安ですが出かけました。

写真左が姫越山方面です。

7時朝食をお願いして7時半に出発です。趣のある集落を抜けて古田橋は渡らず直進、20分ほど歩くと目印の2体のお地蔵さんがありました。これを過ぎて沢を渡り左の尾根を直登するわけですが道がみつかりません。30分近く探しましたが登り口がありません。

諦めて帰ればよかったのですが、無謀にも杉の人工林に突入しました。

道は林業用の道があるようでもあり無いようでもある。強引に高度を上げ尾根筋にでました。すると嬉しいことに道がありましたが、辿ると沢に降って消えてしまいました。引き返して地形図どおり尾根を登ります。

|

|

|

|

|

新桑竈の姫越山への道 |

杉林を抜けて |

目印の地蔵2体 |

標高300mを越えたと思われる辺りから道無き道になり、更に登るとシダの群生に突入しました。身の丈を越すシダの群生と格闘することしばし、ぐったり疲れてようやく群生を抜け更に尾根を登ります。

周囲の尾根の高度から見て400mは越えたと思われるが傾斜はけわしく前途多難です。9時45分、普通の登山道なら、とっくに山頂を越えて錦側へ下っている時間ですが、とうとう登頂を諦めて撤退することにしました。こんな道じゃなくて、どこか他に道があったのでしょうね。

しばらく休憩した後降りにはいりました。しかし降りも大変です。例のシダの群生に突入して、どうしても元の尾根筋に出られません。何回か登り直して突入しますがダメです。結局転がりながら群生を抜けたのは急傾斜の沢筋です。「未知の沢は降るな」というのは鉄則ですが、登り返す気力も無く沢筋を降り始めました。

やはり小さな滝や滑りが出て、高巻きを繰り返しながら降りました。ようやく炭焼き窯の跡らしい石組みがあり、そこからは踏み跡らしきものも時々あり、なんとか新桑の集落に出てきましたが、上り始めた地点とは全く違っていました。

|

|

|

|

炭焼きの跡 |

こんな滝を高巻きで降る |

11時45分に町営バスの乗り場に着きましたが2時間もバスがありません。弁当を食べ、山頂で飲むはずだった持参の焼酎を飲んで時間を過ごし、昨日歩き始めた道方へ着いたのは2時40分でした。リベンジも難しそうなので、次回は逆に紀勢町の錦側から挑戦してみます。身体中に残った擦り傷や打ち身で節々が痛いです。

2011年1月9日、ついに新桑側から姫越山へ登ることに成功しました。

南島町道方〜新桑窯〜紀伊長島

南島町道方〜新桑窯〜紀伊長島 交互通行を抜けて国道に分かれ少し集落の中を歩き、また国道にでます。この辺り熊野灘の景色がなかなかです。車で走っていると落ち着いて眺められませんが歩きの特典です。

交互通行を抜けて国道に分かれ少し集落の中を歩き、また国道にでます。この辺り熊野灘の景色がなかなかです。車で走っていると落ち着いて眺められませんが歩きの特典です。

12時30分に出発、バス停の手前を右折集落に入ります。東宮川のたもとに丸い石の道標があり、「右やまみち左くまのみち」とあります。写真左。

12時30分に出発、バス停の手前を右折集落に入ります。東宮川のたもとに丸い石の道標があり、「右やまみち左くまのみち」とあります。写真左。

今日は標高503mの姫越山を越えて紀勢町に入り紀伊長島駅までの予定です。事前の調査では錦から姫越山への道はしっかりしていますが新桑からの道は判然としません。ロッジのご主人も登ったことがないとの事で、地形図の道も山頂近くで消えています。やや不安ですが出かけました。

今日は標高503mの姫越山を越えて紀勢町に入り紀伊長島駅までの予定です。事前の調査では錦から姫越山への道はしっかりしていますが新桑からの道は判然としません。ロッジのご主人も登ったことがないとの事で、地形図の道も山頂近くで消えています。やや不安ですが出かけました。